安徽省にある寿県古城は、中国の七大古城の1つとされる古城壁で、宋代に再建された城壁です。上海から高速鉄道で片道約3時間で行けて、コンパクトながら街全体を囲む城壁が見られる穴場スポットです。予約や入場券は不要で無料で入れます。このページでは筆者の体験をもとに寿県古城の見どころとおすすめのアクティビティ、おすすめグルメなどをご紹介します。

寿県ってどんなところ?どこにあるの?

寿県古城(寿县古城 shòu xiàn gǔ chéng)は安徽省淮南市にあります。上海の北西部に位置し高速鉄道で片道約3時間の距離です。

寿県は古代には寿春、寿州とも呼ばれ、古くから軍事の要衝だったようです。

筆者が寿春と聞いて思い浮かぶのは三国志演義の袁術。袁術が寿春を拠点として皇帝を自称した…というエピソードのイメージしかなくて、いったい何があるの?と思っていました。調べてみると城壁があり、豆腐の発祥地として有名とのこと。なんだか面白そうだぞ?ということで行ってみました!

城壁内外の見どころとアクティビティ

南門(通淝门)

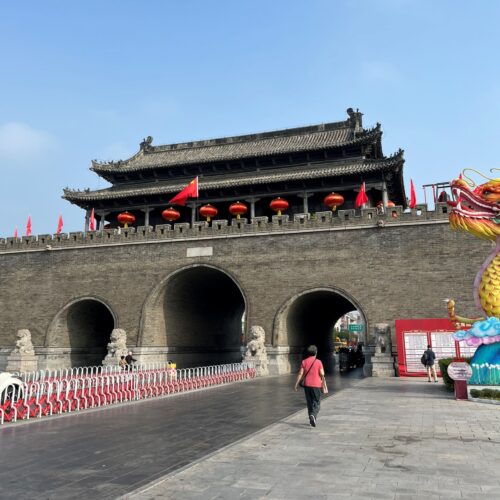

寿県古城はほぼ正方形をしており、周囲約7km、東西南北のそれぞれに門があります。南門である通淝门はこのような感じです。国慶節前だったので門の前にはお祝いの飾り付けが。

門の入り口は自動車やバイクなどが行き来する生活道路の一部になっています。西安や南京などの城壁もそうですが、歴史ある建築物と現代の生活が融合している風景はいいものですね。

寿県古城は周囲をぐるりと護城河(堀)に囲まれています。

古城の北には淮河が流れ、周辺にも淮河とつながる支流や湖が多いようです。古代から寿県は水害の多い地域だそうで、治水は重要な事業だったようです。

南門(通淝门)のすぐ右側にある登り口から城壁の上に登れます。城壁の高さは9.7m。時間があればどこまでも歩いて行けそうです。

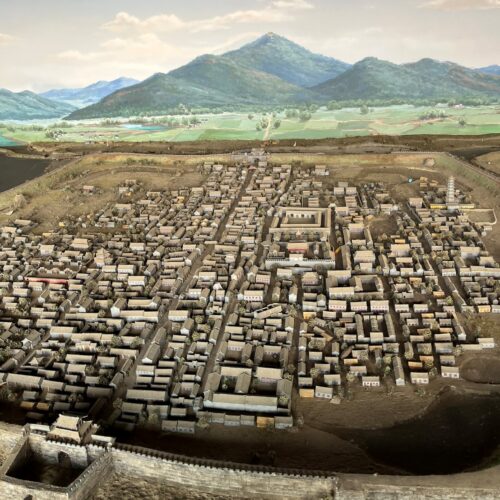

南門(通淝门)の城楼の中は寿県古城全体のミニチュアや、寿県古城の歴史についてのパネルの展示があります。

城壁の内側の町の様子。南門から前あたりは土産物屋などが並んでいますが、西大街の方面へ入るとこのように一般的な中国の街並みの雰囲気。路面がアスファルトではないのは景観保護のためでしょうか。

寿県孔子廟(寿县孔庙)

南門から歩いて15分ほどのところに孔子廟(孔庙)があります。孔子は春秋戦国時代の思想家で儒教の始祖です。孔子の言葉を弟子たちが記録した「論語」は、中学高校の漢文で学んだ人も多いのではないでしょうか。このような孔子廟は中国各地にあり、伝統的に儒家思想を重んじてきたことが伺えます。

こちらも予約不要で無料で見学できます。大成殿の中には孔子と弟子たちの像が祀られ、孔子の生涯が木彫りのレリーフで展示されています。

中国の観光地といえばレリーフのご当地アイスですよね!孔子廟の敷地内のお店で売っていました。

孔子廟の出口では露店が。ミニチュア食器や青銅器のレプリカ、おもちゃなど色々なものを売っていました。私は青銅器の貨幣「刀币」を買いました。これはレプリカでしょうが、春秋戦国時代の斉・燕・趙など北方の国々で鋳造されていたものだそうです。一個20元、安い!

西門(定湖門)

孔子廟から西へ、さらに10分ほど歩くと西門にあたる定湖門です。

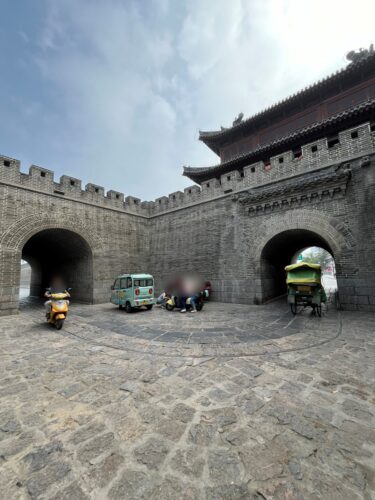

門を通って外へ出てみます。西門には門を出てすぐ外ではなく、中庭のような空間があります。これは「甕城(おうじょう)」といい、城を防衛するための二重門です。下の右の写真では左の開口部が城外へ、右が城内へ続いています。それぞれの門は破城槌の攻撃を防ぐため一直線上に配置しないのが普通です。この定湖門は90度向きが違っており内部の空間も狭いのでここを攻めるのはなかなか難儀そうです。

西門の定湖門から城外へ出ると広い駐車場です。どこまでも城壁が続くこの風景、なかなか圧巻です。

明代の治水設備「月坝」

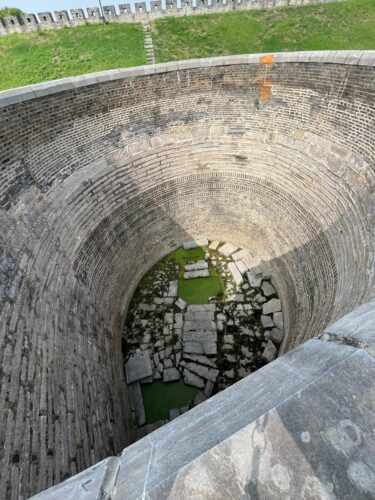

再び城内に戻ります。定湖門から階段を上り城壁の上を歩いて北へ向かうと「月坝」という明代に建設された治水設備があります。

洪水の際、城内の水を外へ排出するための設備で、サイフォンの原理を利用しているそうです。

下記のサイトでは月坝の仕組みを図解で紹介されています。

三輪タクシーに乗る

城内には下の写真のような三輪の電動車タクシーがたくさん走っており、至る所で「乗っていかない?」と声をかけられます。

南門(通淝门)から月坝まで歩いて30分ちょっとですが、帰りはちょうど通りかかった三輪タクシーを利用することに。南門までの運賃を聞くと8元でした。

揺れもそれほど気にならず、乗り心地は意外とよかったです。

到着時に、座席前に支払いコードをスキャンして微信支付(WeChatPay)で支払いました。

料金は行き先などによって変わる可能性もあるため、乗る前に運転手に確認した方がよいでしょう。

レトロな屋形船の遊覧船を運転

南門(通淝门)のすぐ前の濠には遊覧船乗り場があります。

木造のレトロなデザインの遊覧船(画舫船)が停泊しています。

小型船はなんと自分で操作できます!

定員は5人で料金は1隻あたり98元です。制限時間は40分間で自由に堀をまわれます。

船に乗りこみライフジャケットを着ると、係員が船の操作方法を教えてくれました。岸に近いところは草が生えているので近づかないように、と注意を受けて出発しました。

見た目はレトロですがシステムは現代的で電動です。

舵はハンドルで、右手のレバーを前に倒すと前進、手前に倒すとバックします。車の運転ができる人なら簡単だと思います。ただ車と違うのは、水上なので操作から動作まで多少タイムラグがある点ですが、すぐに慣れます。

城壁の東門にあたるところは道路が通っているので船で行けるのはここまでです。時間的には端まで行っても十分余裕があります。

窓越しに見える風景もいいですね。

寿県の美食

バラエティ豊かな豆腐料理

一説によると寿県古城のある淮南市は豆腐の発祥地とされており(豆腐の発祥については諸説あるようです)、豆腐、湯葉、豆乳など使ったユニークな料理が食べられるお店がいくつかあります。

南門(通淝门)の近くにある寿県瑪瑙泉豆腐宴(寿县玛瑙泉豆腐宴)に行ってみました。

名物料理の「時苗留犢(时苗留犊)」。いわば豆腐のコロッケです。さくさくの衣と中のとろりとした豆腐のハーモニーがいいです。牛車を模した盛り皿も素敵です。でもなぜに牛?と思い調べてみました。

時苗留犢(时苗留犊)という料理は、後漢時代の官吏である時苗という人とのエピソードに由来しているそうです。簡単にご紹介すると次のようになります。

時苗は県令に任命され寿春(今の寿県)に赴任しました。この時彼は牝牛を連れており一年後に牝牛は子を産みました。時苗は寿春で善政をしきましたが、彼が寿春を離れることになった際、自分が連れてきた牝牛だけを連れ仔牛を置いて行きました。曰く「この仔牛は寿春で生まれ寿春の草を食べて育ったのだから」と。彼は清廉潔白な役人として人々の記憶に残った、ということだそうです。

そしてもう一つの名物料理は「白玉餃子(白玉饺子)」です。

見た目は普通の水餃子のように見えますが、外側は餃子の皮ではなくなんと豆腐!

とろっとした絹ごし風の豆腐の中にはえびと鶏肉のあんが入っていました。あっさりしておいしかったです!

小腹がすいたら大救驾

南門周辺のおみやげ物屋さんで売っていたのは「大救驾」という小吃。中に色々な具が入っている揚げ菓子です。具は色々な種類があり、ナッツやドライフルーツが入った甘いものを買いました。ほかに肉入りのものもありました。生地がカリカリでおいしかったです。

劉安の墓所

寿县古城からタクシーで15分ほどの場所に淮南王・劉安の墓があります。紀元前2世紀ごろ現在の淮南市あたりを治めていた王で『淮南子』(えなんじ)という思想書を編纂した人物です。淮南を豆腐発祥の地とする説では、この劉安が豆腐を発明したとされています。

おいしい豆腐料理をいただいた記念に訪れました。土を盛り上げた円墳様のお墓と「豆腐発祥地」の石碑があるだけの、ひっそりとした墓所でした。

上海から寿県古城へのアクセス

上海虹橋站から寿県站へは直通の高速鉄道が一日に6~7便あり、所要時間は約3時間、高鉄運賃は二等席で250~300元ほどです。ちなみに筆者は連休時に行ったので直通便が取れず、上海站→阜阳西站(乗り換え)→寿县站というルートでした。乗り換える場合はいったん改札を出てまた改札を入りなおすことになるので、時間に余裕をもって計画を立てるのがいいでしょう。

寿県站から古城まではバスもありますが、タクシーだと15分、料金は約20元ほどなのでこちらがおすすめです。筆者は配車アプリではなく、駅前のタクシー乗り場に停車しているタクシーを利用しました。

まとめ

寿県古城は城壁としての規模は南京や西安などと比べるとずっと小さいですが、歩いて回れる距離に色々見どころがあり、行ってよかった!と思えるところでした。中国の城壁の中ではマイナーな方だと思いますが、それだけに観光客も多くなく、ゆっくりと散策できる穴場スポットです。お時間があればぜひ訪れてみてください(^^)/